Di Franco Presicci:

D’estate amo salire sul Chiancaro, a piedi come una volta, per risentire le voci degli amici che se ne sono andati, rivedere i luoghi e le cose mai dimenticati: la fontana quasi un monumento dalle origini lontane nel tempo; i trulli sagomati da antichi contadini; la terra rossa imperlata di viti; quella specie di pagliaio a forma conica, dove io e mio cugino Enzo c’infilavamo inanellando discorsi a vanvera (avevamo11 e 12 anni); il fondo di Giovanni, incurvato dalle fatiche sulla zolla; le ragazzine che giocavano nel tratturo a “Mammà s’ha perse ‘a scarpe de sete”; Pierino che non voleva fare il calzolaio come il padre; Ciccillo, inamovibile nel suo stato di scapolo; le serate ritmate da chitarra e mandolino trascorse nella casa incappucciata di Marusaria, vicino alla nostra (avevano praticato un varco nel muretto di confine per poterla raggiungere in un lampo)… Tutto sfila nella mia mente: la pianta cresciuta con la forma di una campana fabbricata a Martina da Giuseppe Bellucci; la nonna occupata con la cucina monacale; lo zio prete impegnato nella lettura del breviario passeggiando sul piccolo piazzale con le chianghe sconnesse; i racconti di maghi della pioggia… I ricordi a volte pungono come spate di fichidindia

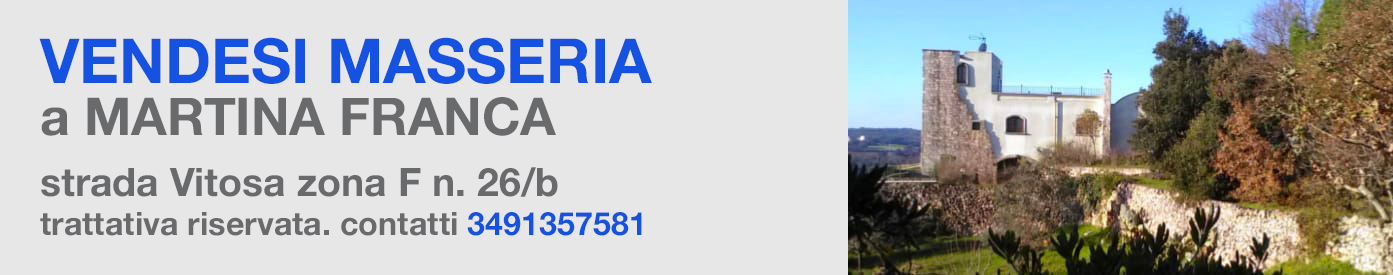

Una visita breve, per placare la nostalgia, poi mi rimetto in auto e torno indietro, arrivo “sott’a san Frangische”, compero mezzo chilo di mozzarelle e uno di pane da Fragnelli, imbocco via Mottola. Ogni tanto, dov’è possibile, parcheggio per ammirare altre case a cono di gelato, la chiesetta in cui ancora si dice Messa, e dopo cinque chilometri m’inoltro nel nostro tratturo, evitando i rovi che piovono, sulla sinistra, da un’alta parete e dopo 300 metri su terra battuta, con un trullo scapitozzato invaso da sterpi e altri rovi, sfregio alla bellezza di Martina. Infine, proprio di fronte a noi, il vigneto di Peppino, sulla destra, attaccato dalla peronospera, che fa piangere il cuore. Quanto sudore versato per quei pampini, che stanno per essere strappati.

E’ bello, silenzioso, risposante, tranquillo questo tratturo. Ma oggi è come una vena senza sangue: a poco a poco si è svuotato. E’ rimasto il rumore del trattore che traccia solchi nella terra e quelli della motozappa o del tagliaerba di Donato Montanaro, giovane buono, devoto di San Pio, lavoratore instancabile, che dopo aver perso i genitori Giovanni e Stellina, è rimasto solo.

Ti adoro, Martina, ti godo stando seduto sotto l’ulivo preferito, dando un occhio al glicine che cerca di buttar giù la struttura che ormai fa fatica a sopportarne il carico; osservo gli alberi più vicini, l’alloro, il noce e il fico fasanese, e mentalmente passo in rassegna gli amici che sono scomparsi. Penso alle tavolate, ai canti, al forno quasi sempre acceso la domenica sera e non solo, per confezionare pizze e panzerotti; alle chiacchierate davanti al cancello del trullo di Rosa e Maria, allo scarpone abbandonato sul muretto a secco di Peppino. Sono tentato di portamelo via per ricordo dell’amico contadino; ma obbedisco alla vocina che mi suggerisce di non compiere il misfatto. Sono passati gli anni e quella scarpa non l’ha mai toccata nessuno, neppure Rosa, la moglie del defunto ancora in lacrime. Ho una foto tra le cose più care: Peppino acculato sul muretto intento a consumare un panino, il suo pasto di mezzogiorno: un momento di riposo tra una sgobbata e l’altra nella vigna, che aveva piantano oltre una trentina di anni fa.

I miei ricordi continuano a scorrere placidi come l’acqua del fiume Galeso, a Taranto. Una volta sturata la memoria chi lo ferma più, il flusso? Rivedo apparire Peppino alla guida del motocarrello con gli attrezzi che gli servono per la giornata; e Giovanni Montanaro nel suo orto a raccogliere le zucche grandi quanto meloni, dopo il lavoro di muratore a San Vito, ai margini della Bimare, per completare la casa di un avvocato. Sento Rosa e Maria irritate per un albero messo a dimora nel punto sbagliato; Carluccio che se ne sta addossato al cancello come se fosse il guardiano cipiglioso del tratturo, mentre i ladri s’intrufolano nel suo trullo. Questo tratturo è come una scacchiera che non ha più pedine. Fortunatamente Trullo Gigio ha riaperto la sua porta con l’arrivo di Mara e Pino: lei nata nel borgo antico di Taranto, cantata da poeti, pittori, scrittori, soprattutto da Giacinto Peluso e da Nicola Caputo, e venerata da Nicola Giudetti, pittore, raccoglitore di pezzi di modernariato tarantino, poeta dialettale.

Spesso m’inoltro nel tratturo di fianco, che in verità non è più un tratturo, ma una via a zig zag, per un tratto bella liscia e per un altro accidentata, allargata con brecciolino, a saliscendi, con un bosco sul lato sinistro fino alla chiesa della Madonna della Consolata, che si festeggia in agosto con una processione folta di devoti che attraversa un intreccio di sentieri. La via si chiama Papa Domenico e la imbocco per andare a prendere il caffè o a cenare dai miei cari amici Argese e Giacobelli, e non incontro che carretti, furgoni, trattori, auto veloci come all’autodromo di Monza e a volte un cavallo che galoppa con un giovane in sella.

Mi ristora l’affetto di queste persone, quasi parenti, e mi deliziano le partite a scopone con Vito, Angela e mia moglie Irene. Cosimina e Matteo, Antonella, Nicola riempiono di voci festose i pomeriggi, i figli Gerardo e Vito “junior” meditano sul prossimo esame all’università. Adesso alla compagnia si sono aggiunti Mara e Pino.

Da tempo non vado in un altro tratturo, a trovare una coppia di contadini che fanno il formaggio. Hanno mucche, qualche maiale, e vendono anche uova fresche. E lì di solito mi fermo una decina di minuti a stuzzicare le galline che starnazzano nel cortile. La signora è gentile, premurosa, anche se scuce soltanto un paio di parole, tra sorrisi di cortesia.

L’aria della campagna fa bene allo spirito. Altri amici mi vengono a trovare e quando mi chiedono che cosa faccia dalla mattina alla sera, non dico che leggo o scrivo, che mi stendo sulla sedia a sdraio e ascolto l’ulivo e il fico, che hanno l’età di Matusalemme e sono loquaci soprattutto quando li culla il vento. Qualche amico arriva da Miano, soggiorna a Taranto e fa un salto da me a Martina; e inebriandosi alla vista del paesaggio confessa un po’ di invidia per la vita che conduco tra noci e mandorli, ciliegi. Io do energia all’invidia, adducendo che spesso parlo all’ulivo, che non mi risponde forse soltanto perchè non capisce la mia lingua. Non mi credono, naturalmente; e pensano che questa magia mi abbia offuscato la mente

E’ sul piazzale che apparecchiamo la tavola, non disturbati dal passaggio di qualche auto, magari quella di Teodosio, che sale verso il suo campo, dove soddisfa la sete degli ortaggi.

Racconto agli ospiti che mio cugino Francesco, martinese che viveva a Taranto, parlava con il fico che fa da ombrello al parcheggio delle macchine. Lo sorpresi mentre diceva. “Tu hai mi hai preso in giro. Mi hai colpito alle spalle. Se non fossi un fico storico, farei ricorso alla motosega”. Rimasi ad ascoltare, convincendomi che l’albero era innocente: era stato lui ad innestare su quel tronco un profico. Era capatosta, s’infilava in polemiche pretestuose che non finivano mai. Per lui la maggiorana che s’infoltiva sul bordo dell’altro piazzale era origano, e non ci fu verso di indurlo alla ragione. Ma era un galantuomo, innamorato della terra di Martina. Voltò le spalle al fico “traditore” e si affezionò a quello che presidia il viale diretto al campo da bocce.

Dove ho lasciato il Chiangaro? Ah, la mania delle deviazioni. Quest’anno non ci sono andato. Non perché il mio amore per la zona sia impallidito. Ma perché le gambe non reggono più il passo. Il Chiangaro resta nel mio cuore. Ero, ripeto, un ragazzino vivace quando cominciai a coltivare la mia passione per quel sacrario, così forte che quando sono a Milano l’ammiro guardando le foto di quel maestro dell’obiettivo, che è Benvenuto Messia, figlio del primo, grande fotografo di Martina, Eugenio. Quando Francesco Lenoci, celebrando i 700 anni della sua culla, mi dette la parola al Circolo della Stampa di Milano, nel Salone Montanelli, davanti a un pubblico che debordava nel corridoio, feci una dichiarazione d’amore a Martina, ispirato dal Chiangaro e dai trulli dello zio prete, Ciao, Martina.

(foto: di Franco Presicci)