Di Franco Presicci:

Anni fa al Circolo della stampa di Milano, incalzato da Francesco Lenoci, in

occasione di una festa per i 700 anni di Martina Franca, feci una dichiarazione

d’amore alla città. E vidi baluginare lo stupore negli occhi di Franco Punzi, presente

alla serata con don Franco Semeraro, quando, aprendo il discorso, dissi di non

credere che questo gioiello avesse tutti quei secoli addosso. Naturalmente fingevo

di avere questa convinzione, per affermare subito dopo che Martina, come una

signora d’alta classe, conservava intatta la sua bellezza, senza trucchi, senza

interventi di chirurgia estetica, pratica che oggi va tanto di moda. E sul volto del

presidente del Festival della Valle d’Itria lampeggiò un sorriso e intuii che i dubbi

sulla mia salute mentale si erano dissolti. Lenoci, docente universitario e

conferenziere itinerante, sventolò la mano destra in segno di compiacimento,

preparandosi a prendere la parola inneggiando alla sua culla. Il pubblico, che

straripava dalla sala Montanelli, armonico miscuglio di martinesi e milanesi

(qualcuno era arrivato dalla Liguria e dal Piemonte e da Martina), ruppe il silenzio

con uno scroscio di applausi. Certo che Martina celebrava i 700 anni: lo dicono i libri

di storia; e ci mancherebbe che io ardissi mettere in dubbio il contenuto di

tantissime pagine integrate negli anni: tra l’altro sarei stato condannato per

presunzione aggravata e delirante.

La mia Martina! Non è stata il mio nido, ma io l’ho amata dal giorno in cui salii su

un vagone trainato dalla locomotiva a vapore (“‘a ciucculatère” ) diretta appunto a

quel luogo da sogno. E questo sentimento in me non si è mai spento, neppure

affievolito. Non sempre il tempo logora gli amori o li riduce in briciole Molto ho

scritto su Martina, quasi da quando, ragazzino, percorrendo il ponte girevole, a

Taranto, lanciavo lo sguardo oltre il Mar Piccolo, dove Martina splendeva, e mi si

inumidivano gli occhi. Di questa perla ho scritto su vari giornali, persino su “La

Prealpina”, storico quotidiano di Varese, e su “La Gazzetta di Mantova”, nata nel

1664. Sempre ispirato dalla sua magia.

Quando lasciai il Giorno”, passavo quattro o cinque mesi a Martina, metà

d’inverno e metà d’estate. Si snodavano gli anni e io con gioia affrontavo quei 900

chilometri di strada ferrata, anche perchè da Bari alla Valle d’Itria dal finestrino

potevo rivedere le stazioni di Rutigliano, Noci, Alberobello, Locorotondo, quindi il

verde, i contadini impegnati con l’aratro, le fattorie. Poi accettavo con immenso

piacere l’invito dell’amico Pierino Pavone, orgogliosamente cappottaro e uomo

saggio e paziente, di fare i noti quattro passi nei vicoli, negli slarghi (le “‘nghiostre”),

dove ascoltavo le voci dei ragazzi che si rincorrevano giocando e contavo le scale che

qua e là portavano alle abitazioni. E meditavo ad ogni passo.

“Quanto sei bella Martina!”. Guardavo le donne che sferruzzavano sedute sulla

soglia di casa e i vecchietti che conversano sulle vicende di ogni giorno,

polemizzando, alzando i toni, riabbassandoli, mai litigando per le versioni

contrapposte.

“E’ ordinato, pulito, silenzioso, tranquillo, il borgo antico di Martina”, mi dicevo

tutte le volte. Mi soffermavo davanti alle case, di biancolatte vestite, e pensavo a un

teatro con le sue quinte, i suoi fondali , la sua ribalta, i suoi attori: qui un banchetto

con un canestro di noci o di cipolle o di uva; lì un cestaio intento a fare i suoi intrecci

di vimini; più in là un calzolaio con il deschetto, prossimo a scomparire come il

maniscalco, il fabbro e altri artigiani. E ripensavo al contadino, difficile ormai da

reperire, pur facendo i salti mortali.

Un amico mi offrì una visita ai trulli compresi in un ampio spazio e soffrii nel

vederne alcuni scapitozzati e altri deturpati, sovrastati dai rovi, forse non per

l’incuria, ma per la necessità di abbandonarli per motivi familiari: la vecchiaia, la

mancanza di eredi, il bisogno di essere vicini alla comunità anche per eventuali

esigenze sanitarie. La mia pena si attenuò, sostituita da una sorta di allegrezza

vedendone tantissimi altri in perfetto stato (sembravano appena costruiti),

circondati dalla terra rossa e dalle viti inginocchiate, come le definisce il poeta

Raffaele Carrieri.

Ridente, meravigliosa, incantevole è la campagna di Martina, anche se parecchi

tratturi, corridoi erbosi che tagliano i campi impreziositi dalle vigne e ricchi di fichi,

ulivi, gelsi e querce, enormi ombrelli che dispensano ombra e senso di protezione.

Alcuni tratturi non hanno più voci. Ai miei tempi gridavano allegri i bambini e

trillavano i violini, mentre i nonni sui piazzali facevano lunghe partite a scopone; e le

donne, riunite sul cancello, parlavano dei più e del meno. Allora stridevano i maschi

delle cicale e frinivano i grlli, mentre davano spettacolo i voli del macaone tra un

fiore e l’altro. Tempi in cui le porte erano aperte con le chiavi inserite, mi ricorda

Benvenuto Messia, poeta, attore, narratore, decano dei fotografi, pedalatore abile e

appassionato. Pensavo a D’Annunzio: “Vanno pel tratturo antico al piano/ quasi per

un erbal fiume silente…”.

Martina mi affascina, è luminosa, bellissima. Il regista Pierluigi Pizzi vi approdò per

la regia di uno spettacolo del Festival della Valle d’Itria, e in un’intervista per “Il

Giorno”, un paio d’ore prima della partenza, mi confidò che era attratto da quella

delizia di città. “Cammino con il naso all’insù per godere dei balconi spanciati, delle

altane fiorite…”. Lo attendeva Milano, dove alla Scala avrebbe diretto la “Medea”.

Sono passati anni, e tanti amici sono poi scomparsi: Franco Punzi, Pasquale D’Arcangelo, Alessandro Caroli, scrittore delizioso che mi mandava le sue

opere da recensire; e lo facevo volentieri: nei suoi scritti c’erano musica e filosofia e

arte, oltre che stile elegante. Un pomeriggio il giudice di pace Vito Santoro, esperto

di musica e autore d’un libro su Gioconda De Vito, scattò: “Andiamo a far visita ad

Alessandro”. Due minuti per salire in macchina e quindici, causa il traffico, per

arrivare di fronte alla chiesa del Carmine.

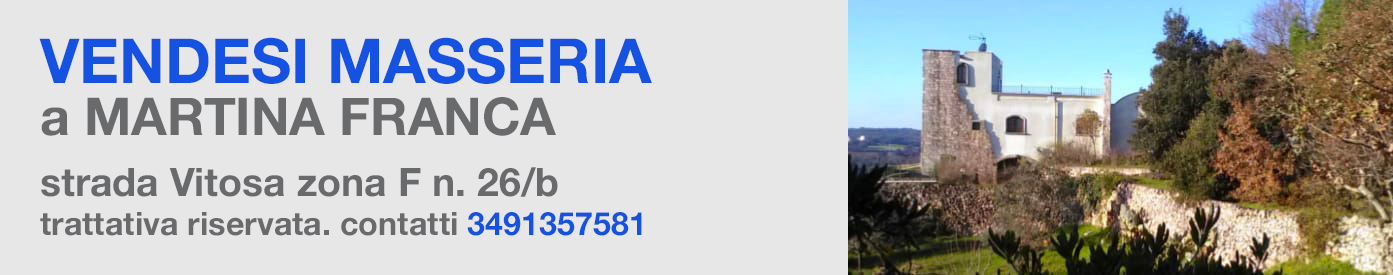

Io continuo ad andare a Martina, puntuale, ogni anno, e a nutrirmi del suo

splendore. Purtroppo, per colpa delle gambe non più affidabili, non posso correre da

Nico Blasi, un pilastro, ma continuo a leggere il suo “Umanesimo della Pietra”,

perché tra l’altro sono innamorato delle masserie e degli altri argomenti di cui

autentici studiosi scrivono nelle sue pagine patinate. Apprezzo molto la cultura di

Nico, che seguii anche nelle sue iniziative all’Università di Bari per la presentazione

di un volume su Rutilio e al Trullo Sovrano di Alberobello. E avrei voluto seguire

anche le passeggiate in bicicletta del plenilunio d’agosto organizzate dal compianto

notaio Alfredo Aquaro, credente e generoso. Lo intercettai l’ultima volta alla festa

della Madonna della Consolata in via Papa Domenico, mentre acquistava un

sacchetto di arachidi e noccioline per due bambini sfortunati. Di quella passeggiata,

in cui primeggiava Benvenuto Messia, che da Alfredo aveva avuto come premio una

preziosa bici, scrissi sul “Giorno”, anche perché al termine della pedalata, Blasi

descriveva con saggezza la storia, le caratteristiche architettoniche, le curiosità,

l’attività svolta nei fabbricati, di solito una masseria.

Le mie rimpatriate a Martina mi arricchivano lo spirito e la sostanza grigia. Ogni

vicolo, ogni “’nghiostra”, ogni palazzo, ogni chiesa, ogni via m’illustravano la città. A

Milano, fino a quando non sdoppiò il suo cognome (per ragioni che non starò qui ad

evocare), mi parlava il famoso, dinamico, geniale, storico gallerista Guido Le Noci,

che pubblicò fra gli altri un libro stupendo su Apollinaire e uno intitolato “Martina

Franca”, testo di Cesare Brandi, ricco di immagini. In apparenza le sue parole non

grondavano di nostalgia, ma il nido è il nido e gli uccelli vi tornano sempre, o quasi,

almeno con il pensiero.

Fino a quando le forze me lo consentiranno, i “miei passi tardi e lenti”, felpati, con

l’aiuto del bastone, saranno sempre diretti a Martina. Non le porterò una serenata

(pare che stia tornando di moda), essendo stonato e allergico a ogni strumento

musicale), ma voglio rivederla sempre, guardarla baciata dal sole, stupenda, magica.

“Se non hai dove andare vai a Martina”, mi sussurrò un giorno un fotografo

martinese trapiantato molti anni fa a Milano, “terrone” (termine nobile indifferente

ad ogni malignità) mascherato da meneghino. Mi ribellai. “Non ho alternative da

considerare. Martina è di prima scelta, non è un ripiego. Per me Martina è un luogo

dell’anima. Martina è un mito, con profumi, colori e linee architettoniche particolari.

Un paesaggio meraviglioso. Non lo scossi. La sua meta estiva rimaneva Sestri

Levante.

La mia, il Chiancaro. Durante la guerra è lì che ci rifugiammo; da quel palcoscenico,

il piazzale, svegliati improvvisamente, vedevano l’orizzonte infiammarsi; e ogni anno

è lì che vado rispolverando i ricordi dell’adolescenza. Fermo la macchina vicino alla

fontana, dove un tempo andavamo con il secchio, controllo se è ancora attiva (è più

che centenaria), bevo un sorso di quell’acqua fresca, raccogliendola nei palmi delle

mani fatti a coppa, e poi faccio due passi verso la chiesetta, torno indietro e mi avvio

verso il tratturo a metà del quale troneggiano i trulli dello zio canonico. Osservo i

cambiamenti apportati dai nuovi proprietari, lancio uno sguardo al campo di fronte,

che una volta era un vignale, m’inebrio di quell’aria e corro in via Mottola. Deliziosa

Martina. Il mio cuore palpita per te.

E ritorna la memoria della locomotiva che ansimando,fischiando, sbuffando,

emettendo fumo dal fumaiolo che le sovrastava la fronte sferragliava: quel fumo si

gonfiava, l’avvolgeva, poi diventava una scia bianca che si allungava verso la coda

del convoglio. Arrivato alla stazione, scendevo, osservando la macchina che

cambiava binario e andava a collocarsi sulla piattaforma girevole, oggi per metà

sepolta e arrugginita, per cambiare direzione. I vagoni di terza classe erano chiamati

carri bestiame. Ma che giubilo, quel viaggio. Avevo 11 anni. A Martina sarei andato

anche a piedi.